トップページ > 国際結婚する際の婚姻届の書き方とは?

国際結婚する際の婚姻届の書き方とは?

【目次】

国際結婚する際の婚姻届の書き方とは?

婚姻届記入前に知っておきたい基礎知識

婚姻届の記入をし始める前に、まずは国際結婚をする上で必ず知っておきたい3つの基礎知識についてご紹介します。

① 国際結婚の婚姻届の入手方法

② 国際結婚の婚姻届の提出先

③ 記入・提出時の注意点

①国際結婚の婚姻届の入手方法

婚姻届は通常の婚姻の場合と同様、市区町村役場の戸籍窓口で入手できます。

その他にも市区町村役場のホームページ、各地にある出張所でも入手可能です。

昨今では、結婚情報誌に付属されている婚姻届も国際結婚にて使用できます。

②国際結婚の婚姻届の提出先

国際結婚の婚姻届は、日本全国すべての市区町村役場に提出可能です。

たとえば、外国人配偶者との旅行中に最寄りの市役所で提出したり、観光先の区役所で提出したりも可能です。

ただし、受理後に記入ミスが発覚、または添付書類の漏れがあった場合、直接のやり取りが困難になる恐れがあるため、自宅に一番近い市区町村役場への提出が安心です。

③記入・提出時の注意点

記入した婚姻届は、配偶者のビザ申請の書類作成時に役立つこともあるため、控えを残しておきましょう。

また、思い出として婚姻届を手元に残しておきたい方も提出前に必ず控えを取ってください。

というのも、婚姻届の提出時に市役所で控えを作成してくれるわけではありません。

婚姻届を提出する際は、あらかじめスマートフォンで撮影しておく、コピーを取っておくなど、手元に残しておけるように注意しましょう。

婚姻届の記入方法

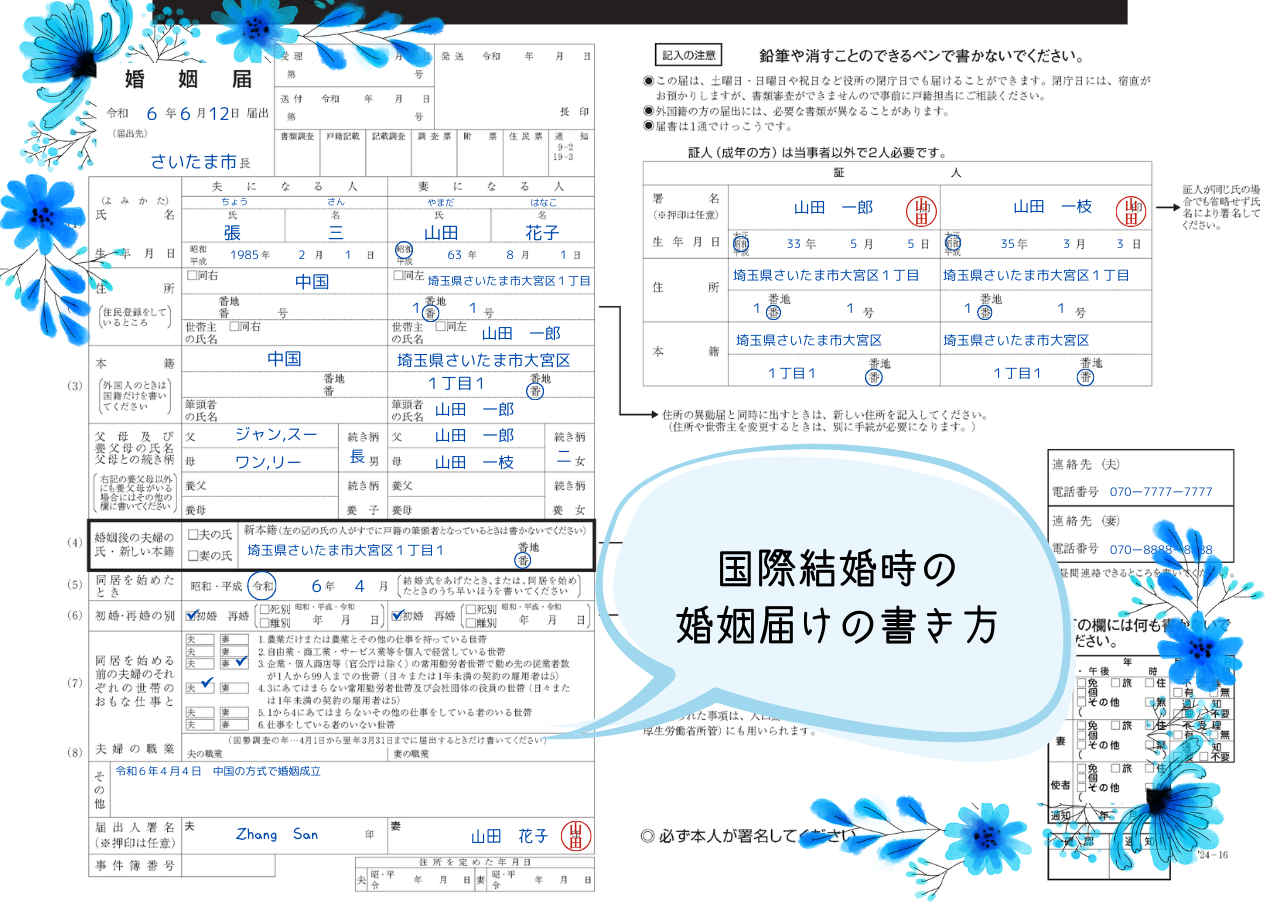

それでは、国際結婚における婚姻届の記入方法について詳しく解説します。

以下にて基本的な書き方と記入例を示しますので、ぜひ参考にしてください。

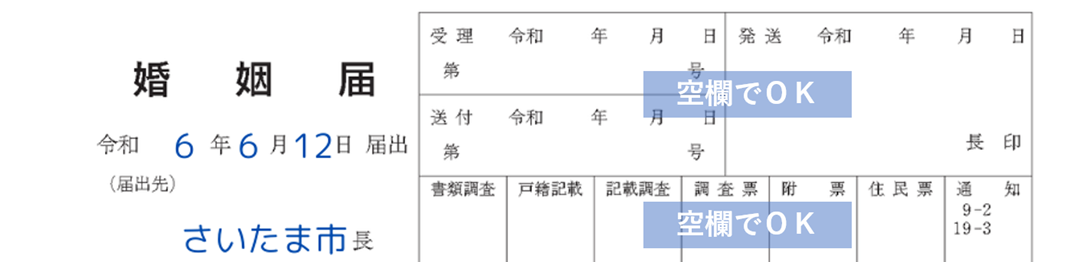

1. 婚姻届の届出年月日・届出先

婚姻届には、届出日と提出先の役所の名称を記入します。

「婚姻届を提出する日付」と「提出先の役所名」を正確に記載しましょう。

市役所に提出する場合は「◯◯市長 殿」となります。

戸籍窓口で婚姻届を入手する際には、提出先が印字されていることが多いので、右上の欄は空欄のままで構いません。

右側の欄は役所側で使用する項目であるため、なにも記載する必要はありません。

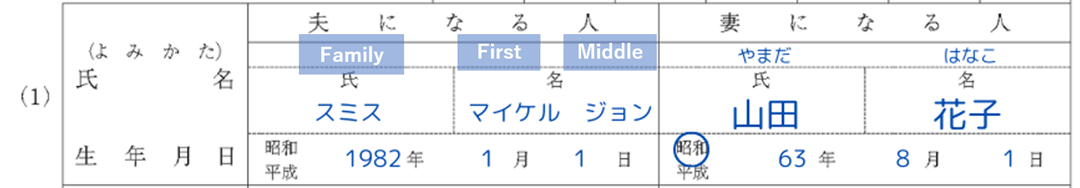

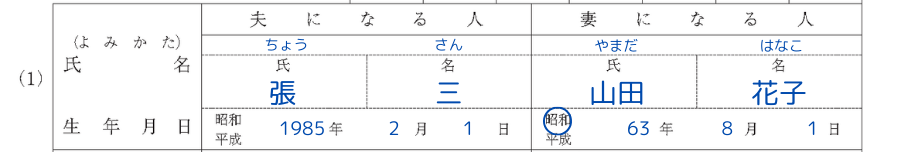

2. 氏名・生年月日

届出人の氏名と生年月日を記入します。

日本人配偶者の氏名は異体字に注意し、外国人配偶者の氏名はカタカナで名字(Family name)から名前(First name)の順に書きます。

生年月日は、日本人側は昭和や平成などの元号を用い、外国人側は西暦で記載します。

なお、ミドルネームがある場合は、氏の欄にFamily name、名の欄にFirst nameからMiddle nameの順で記入し、間にカンマなどを付す必要はありません。

その他、外国人配偶者に漢字氏名がある場合は、漢字かカタカナを選択できます。

漢字表記を選択した場合、日本国内で使用できる漢字かどうかを窓口にて確認されます。

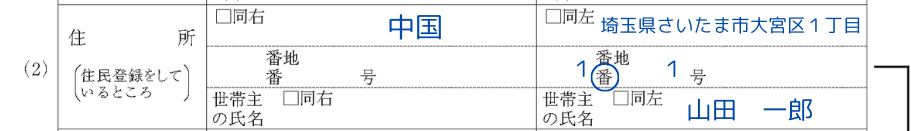

3. 住所・世帯主の氏名

届出人の住所と世帯主の氏名を記入します。

世帯主がわからない方は、ご自身の住民票を取得してみましょう。

また、外国人配偶者が海外在住の場合は国名のみで問題ありません。

日本国内に住所がある場合は詳細な住所を記載し、番地と番のどちらかを丸で囲みます。

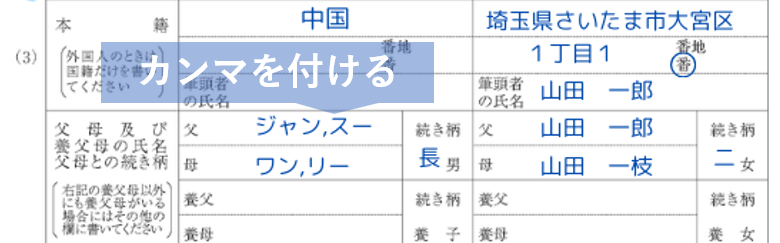

4. 本籍・筆頭者・父母の氏名・続き柄

日本人配偶者の欄には、結婚前の本籍地と筆頭者を記載します。

外国人配偶者には戸籍や本籍の概念がないため、国籍のある国を記入します。

父母の氏名や続き柄も正確に記入し、続き柄は漢数字を用いて書くのが一般的です。

たとえば、「次男・次女」ではなく、「二男・二女」と記載します。

なお、外国人配偶者の父母の氏名は、カタカナ表記にてFamily nameからFirst nameの順に記載し、間にカンマを付けるのが一般的です。

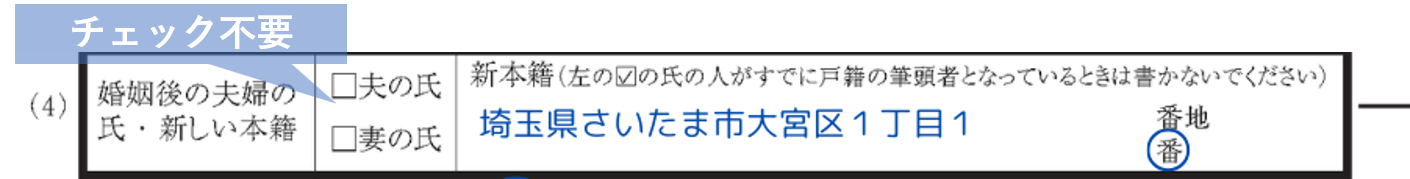

5. 婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍

婚姻後の新しい本籍地を記入します。

新しい戸籍の本籍地をどこにするか選択し、住所と同じ場所や新居の所在地を記入します。

なお、日本における本籍地は全国どこにでも置くことができます。

たとえば、皇居や大阪城といった著名な場所を本籍地にすることも可能です。

ただし、新本籍の場所によっては、「◯丁目◯番」や「◯丁目◯番地」といった表記がわかれるケースもあるため、正確な地番を確認しなければならない点に注意しましょう。

6. 同居を始めたとき

![]()

同居を開始した年月、または結婚披露宴などを挙行した年月を元号で記入します。

結婚式や同居がまだの方は空欄で問題ありません。

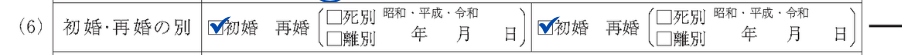

7. 初婚・再婚の別

初婚か再婚かを選択し、再婚の場合は離別または死別の年月日を元号で記入します。

複数回の婚姻解消歴がある方は、直近の情報のみを記載すれば十分です。

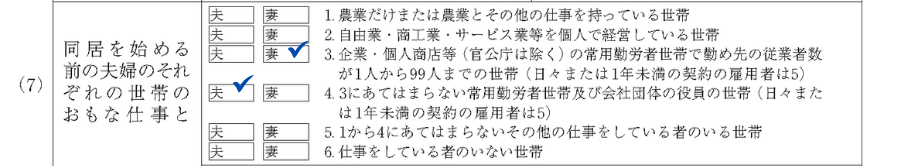

8. 同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯の主な仕事

同居を始める前の夫妻、それぞれの世帯の主な仕事を選択します。

これまでの職業を基に記入し、実家住まいの方は生計維持者の方の仕事を記載しましょう 。

なお、こちらの項目については、正確な記載を求められるわけではないため、おおまかに記載すれば十分です。

9. 夫妻の職業

![]()

国勢調査の対象期間でない場合、こちらは空欄で構いません。

なお、現在(2024年6月)は国勢調査の期間中ではなく、次回は2025年4月~2026年3月になります。

10.その他

日本方式で先に婚姻する場合、その他の項目は空欄で問題ありません。

必要があれば、添付書類などの情報を記載しますが、基本的には役所側の指示に従って記載するのがよいでしょう。

もし、海外の方式で先に婚姻していた場合は、婚姻の年月日と共に、どの国の方式で婚姻が成立したのかを記載してください。

11. 届出人の署名押印

外国人配偶者の署名はアルファベットで、捺印は不要です。

日本人配偶者の印鑑は実印以外でも問題ありませんが、シャチハタは不可です。 名字の変更に関係なく、婚姻前の氏名を記入します。

なお、海外の方が署名をする際は、筆記体などを用いないのが無難です。

役所側で確認が困難な場合、無効とされてしまうおそれがあるので注意しましょう。

12. 証人欄

通常の婚姻と同様、国際結婚の場合も婚姻届には2名の証人が必要です。

日本国籍の証人は元号を使用し、外国籍の証人は西暦表記で記入します。

署名欄以外は日本語で記載し、証人が外国人の場合は押印不要です。

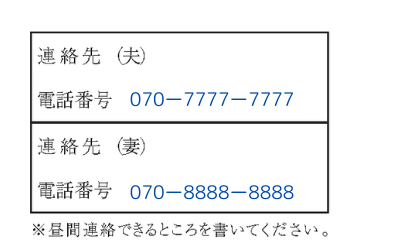

12. 日中の連絡先

最後に、届出人の連絡先を記入します。

婚姻届の様式によって位置が異なる場合がありますので、確認してください。

もし婚姻届等の内容に不備があれば、記入した連絡先に確認の電話が入ります。

日本で先に婚姻する場合

日本で先に婚姻する場合、婚姻届の提出は日本人配偶者が単独で行えます。

ただし、必ず双方の署名が必要になるため、単独で婚姻届を提出する場合は、あらかじめ外国人配偶者に記載してもらいましょう。

もし、まだ外国人配偶者が海外に住んでいる場合など、署名が困難な事情がある方は、国際郵便を用いるなどし、婚姻届への署名をもらう必要があります。

とはいえ、婚姻届のためだけに国際郵便を用いるのは手間なので、日本人配偶者側が海外へ渡航した際、外国人配偶者が来日した際などに署名をもらっておくのがよいでしょう。

海外で先に婚姻する場合

海外で先に婚姻する場合、外国人配偶者の国籍がある国の法律に則り婚姻届を提出します。

その後、3ヶ月以内に婚姻届と共に、海外で結婚した旨を報告する届出(報告的届出)を日本の役所に提出すれば、日本国内においても法律上の婚姻が成立します。

なお、海外で先に婚姻していた場合は、日本で先に婚姻する場合とは異なり、外国人配偶者の署名は不要になります。

すでに海外で法律上の夫婦になっているのであれば、日本の役所側が外国人配偶者の署名の有無を指摘してくることは通常ありません。

婚姻届以外に必要な書類とは?

日本の方式で結婚する場合は、婚姻届以外に以下の書類が必要になります。

【日本人配偶者の必要書類】

- 戸籍謄本(全部事項証明):本籍地以外に婚姻届を提出する場合に必要です。

【外国人配偶者の必要書類】

- 婚姻要件具備証明書:独身であること、年齢など自国の法律から見て婚姻に支障がないことを証明する書類です。

- 国籍証明書:パスポートで代用可能です。

- 出生証明書:婚姻届に記入する父母の氏名の確認などに使用します。

- 上記書類の日本語訳

なお、韓国など一部の国では、婚姻要件具備証明書が発行されません。その場合でも手続き自体は基本的に同じですが、必要書類が少し異なる点に注意です。

【日本人配偶者の必要書類】

- 戸籍謄本(全部事項証明):本籍地以外に婚姻届を提出する場合に必要です。

【外国人配偶者の必要書類】

- 婚姻要件具備証明書の代わりとなる書類(宣誓書や申述書):婚姻要件具備証明書が発行されない場合に代用する書類です。

- 出典を明示した法文の写し:外国の婚姻法の内容を示す書類です。

- 国籍証明書:パスポートでも代用可能です。

- 出生証明書:婚姻届に記入する父母の氏名の確認などに使用します。

- 上記書類の日本語訳

婚姻要件具備証明書がない場合は、上記書類を日本の役所に提出し、役所側が外国人配偶者の婚姻要件についての判断をします。

国際結婚が成立するまでの流れ

日本国内で先に手続きする場合、国際結婚が成立するまでの過程は一般的に以下の流れで行われます。婚姻届は受理後、およそ1週間で戸籍謄本に婚姻事実は反映されます。

① 婚姻届を記入する

② 婚姻届の添付書類を取得する

③ 外国大使館・領事館へ必要書類を確認する

④ 婚姻届を提出する

① 婚姻届を記入する

婚姻届の記入については、前述したとおりになります。

②婚姻届の添付書類を取得する

次に、役所の戸籍課で必要な添付書類を確認します。

添付書類について不明点があれば、あらかじめ戸籍課に確認しておきましょう。

③外国大使館・領事館へ必要書類を確認する

婚姻要件具備証明書の発行に必要な書類を確認するため、日本にある外国大使館や領事館に事前確認を行います。

問い合わせの際は、外国人配偶者に行ってもらうとスムーズに進みます。

④婚姻届を提出する

すべての書類が用意できたら、役所の戸籍課に婚姻届と共に提出しましょう。 無事に受理されれば、日本国内での国際結婚が成立します。

なお、先に海外で婚姻を済ませている場合、婚姻要件具備証明書の取得が不要となり、手続きが簡略化されます。

当事務所でサポートできること

日本人同士の結婚というのは、それほど難しい手続きではありません。

手続き上・書類上の不備があったとしても、同じ国内であれば修正は容易です。

しかし、国際結婚ではどの国の婚姻法が適用されるのか、その国ではどのような手続きや書類が必要になるのかなど、様々な問題が立ち塞がります。

行政書士法人タッチでは、お困りの皆様に国際結婚における細かな手続きの概要、婚姻手続きを行う上での注意点などをアドバイスし、スムーズな国際結婚を実現します。

まずは、無料相談にてお客様一人一人のご状況をお伺いさせてください。

また、国際結婚と在留資格(ビザ)は分けて考える必要があります。 当事務所では、国際結婚だけでなく、配偶者ビザ取得に向けてわかりやすく最適なアドバイスもさせていただきます。

無料相談のご予約方法は、当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。

国際結婚に関するご不安やお悩みについて、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

無料相談

配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。

無料相談のご予約方法は当法人に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立

2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」

専門分野:外国人在留資格、帰化申請

外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】

国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】

行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/

国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/

帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/

就労ビザサポートセンター http://visa-work.jp/

永住ビザサポートセンター https://touch.or.jp/eizyu

ビザサポートセンター https://www.yuda-office.jp/